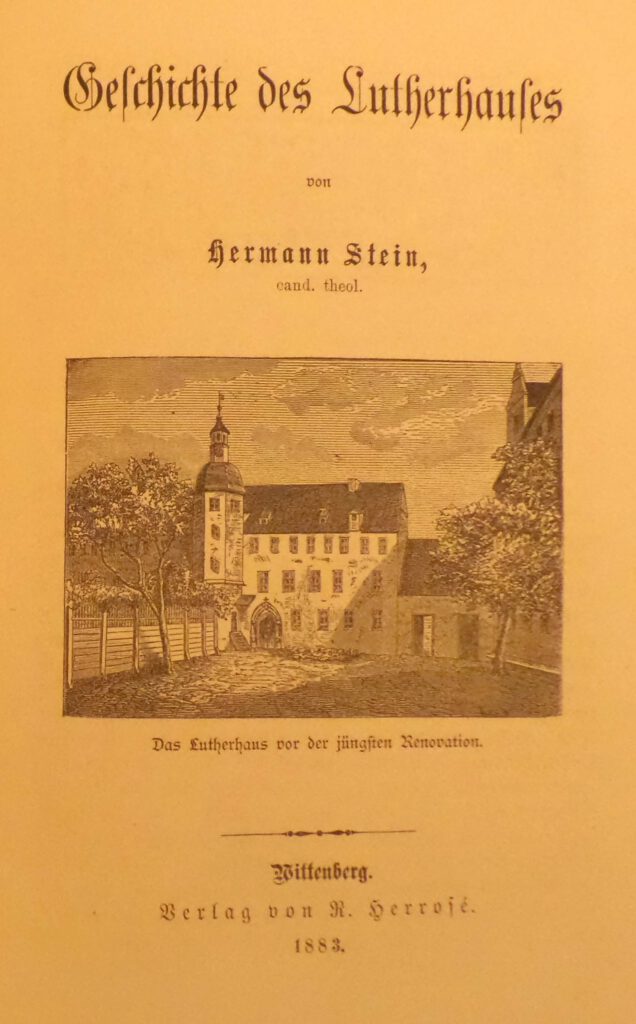

Im Kaiserreich wurde geradewegs eine ‚Lutherisierung’ der Stadt betrieben – der „Deutsche Luther“ war neben Bismarck Nationalheros. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Lutherhallen-Eröffnung 1883. Das Wohnhaus Luthers, ehemaliges Augustinerkloster, wurde dann schrittweise zum Museum mit eigenen Sammlungen und wissenschaftlicher Abteilung ausgebaut.

Zuletzt umfasste die Bibliothek circa 60.000 Bände, wesentlich basierend auf der Sammlung des Halberstädter Oberdompredigers Christian Friedrich Bernhardt Augustin (1771–1856), deren Erwerb für die Lutherhalle der preußische König bereits 1860 mit 3.000 Talern gefördert hatte. 1893 gelang der Ankauf eines Großteils der Bibliothek (3.027 Bände) des Begründers der Weimarer Lutherausgabe Joachim Karl Friedrich Knaakes. Zu Beginn der 1930er Jahre gelangte auch ein Teil der Fürstlich-Stolberg-Wernigerodeschen Sammlung ins Lutherhaus. Konnten während der DDR-Zeit nur noch wenige Stücke erworben werden, so begann nach 1990 wieder eine kontinuierliche Sammlungstätigkeit, vor allem von Objekten für die neu konzipierte Dauerausstellung. Die Bibliothek ist seit 2018 Teil der Reformationsgeschichtlichen Bibliothek.

1997 wurde die Lutherhalle (seit 2003 Lutherhaus) Teil der damals neugegründeten Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt.

Literatur

Michael Krille / Elfriede Starke: Wittenberg 1972. Notizen zum Cranach-Kolloquium, in: bildende kunst 4/1973, S. 197–201

Martin Treu: Die europäische Ausstrahlung der Universität Wittenberg, in: Sachsen-Anhalt-Journal 3(1993), S. 10

Martin Treu: Spuren Luthers in unserer Zeit, in: Sachsen-Anhalt 1996. Das Jahrbuch, Mitteldeutscher Verlag, Halle 1996, S. 140–142

Uwe Grelak/Peer Pasternack: Staatliche Lutherhalle Wittenberg, in: dies., Theologie im Sozialismus. Konfessionell gebundene Institutionen akademischer Bildung und Forschung in der DDR. Eine Gesamtübersicht, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 239–242

Uwe Grelak/Peer Pasternack: Theologischer Arbeitskreis für reformationsgeschichtliche Forschung (TARF), in: dies., Theologie im Sozialismus. Konfessionell gebundene Institutionen akademischer Bildung und Forschung in der DDR. Eine Gesamtübersicht, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 190–191

Gert Haendler: Nordeuropäische Anstöße zur Gründung des Theologischen Arbeitskreises für reformationsgeschichtliche Forschung (TARF) 1969/70, in: Heinrich Holze (Hg.), Kirchliche Verbindungen über die Ostsee hinweg in Geschichte und Gegenwart. Ein Überblick, zehn Studien und eine Predigt. Festschrift zum 75. Geburtstag des Autors, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 1999, S. 207–219

Hans-Joachim Beeskow / Volker Joestel / Ronny Kabus / Chr. Klenner / Jutta Pötzschke / Elke Stiegler: Martin Luther 1483 bis 1546. Katalog der Ausstellung in der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg, Staatliche Lutherhalle Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg 1984

Ronny Kabus / Christian Klenner: Der große Hörsaal, in: Hans-Joachim Beeskow/Volker Joestel/Ronny Kabus/Chr. Klenner/Jutta Pötzschke/Elke Stiegler, Martin Luther 1483 bis 1546. Katalog der Ausstellung in der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg, Staatliche Lutherhalle Wittenberg, Luherstadt Wittenberg o.J. [1984], S. 111–134

Hans-Joachim Beeskow: Das neugestaltete „Museum Lutheri“. Die Staatliche Lutherhalle Wittenberg, in: Neue Museumskunde 3/1986, S. 197–202

Volkmar Joestel (Red.): Martin Luther 1483–1546. Katalog der Hauptausstellung in der Lutherhalle Wittenberg, 2. verb. u. erw. Aufl., Schelzky & Jeep, Berlin 1992, 298 S.

Martin Treu: Die Lutherhalle Wittenberg zwischen 1980 und 1991. Ein Bericht, in: Lutherjahrbuch 1993, S. 118–138

Hartmut Boockmann: Die Lutherhalle in Wittenberg heute. Probleme einer historischen Ausstellung, in: Archiv für Reformationsgeschichte 85, Randomhouse Bertelsmann, München 1994, S. 287–303

Stefan Laube: Dimensionen der Musealität in der frühen Neuzeit, in: ders., Von der Reliquie zum Ding. Heiliger Ort – Wunderkammer – Museum, Akademie-Verlag, Berlin 2011, S. 232–264

Harald Meller (Hg.): Fokus: Wittenberg. Die Stadt und ihr Lutherhaus. Multidisziplinäre Forschungen über und unter Tage, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle an der Saale 2015, 415 S. – Inhaltsverzeichnis

Vorgestellt werden Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen in Wittenberg. Auf das Lutherhaus beziehen sich die Beiträge „Lutherzeitliche Pflanzenfunde von der Ausgrabung ‚Lutherhaus Gartenareal‘“ (Monika Hellmund), „Der Pflanzenbestand in der Umgebung des Lutherhauses“ (Wolfram Kunick), „Ein frühneuzeitlicher Henkeltopf mit Pflanzenresten aus dem Lutherhaus“ (Monika Hellmund), „Käferreste aus einem frühneuzeitlichen Henkeltopf aus dem Lutherhaus“ (Edith Schmidt), „Der Umbau des Lutherhauses zum Universitätsgebäude 1565–1567“ (Insa Christiane Hennen/Annemarie Neser/Thomas Schmidt), „Das Dachwerk des Lutherhauses“ (Holger Niewisch), „‚Von sinnwidrigen Um- und Ausbauten der letzten Jahrhunderte befreit‘. Oskar Thulin und der Mythos der Lutherstätten“ (Insa Christiane Hennen).